文章翻譯自2025年9月9日英國《金融時報》——

香港這座城市的金融業正在恢復其全球地位,大型上市與創紀錄的交易量接連出現。這一次,繁榮的推動力來自中國資本以及北京的支持。

在香港蘇豪區的當代中式餐廳「好利福」(Ho Lee Fook),常常聚集著許多金融專業人士,他們在這裡慶祝成交的買賣與股市的飆升。

餐廳名字在廣東話中意為「口福」,而在英語中則聽起來像一句驚嘆詞,恰似人們對香港迅速復甦的震驚。

「我從未對香港如此樂觀過。」Black Sheep 餐飲集團創辦人 Syed Asim Hussain 說。該集團旗下經營好利福與其他高端餐廳,深受外籍人士與金融界客戶歡迎。他補充說,12 月的企業訂桌情況比過去五年任何時候都好。

正如金融人士對高檔餐飲的胃口回升,城市本身也開始走出長期的交易低潮。

在北京與本地政府壓制民主運動、推行爭議性法律改革並以嚴苛防疫措施趕走大量專業移民後,這片前英國殖民地一度被認為不再是國際金融中心。

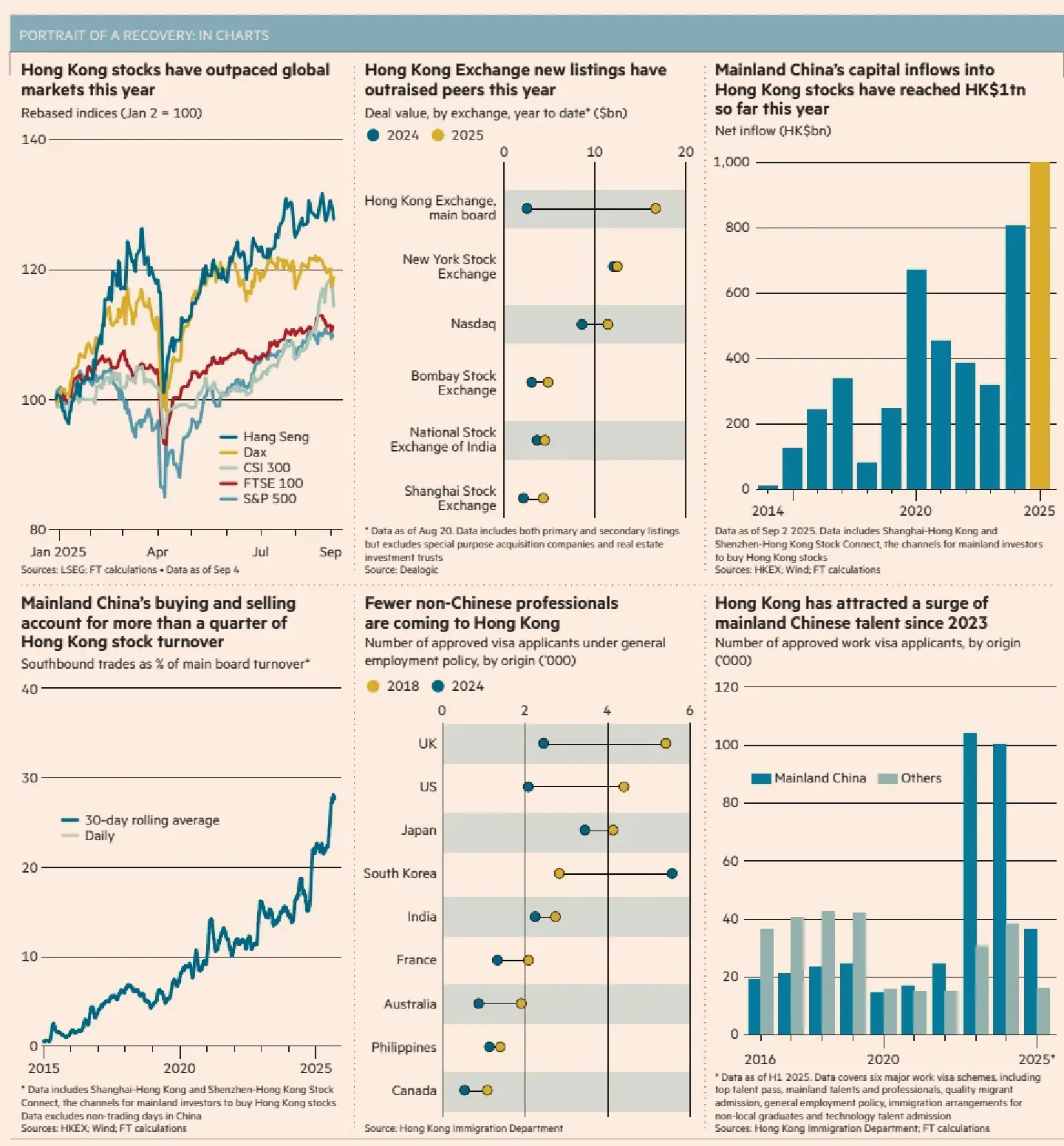

但如今,吸引全球知識型勞工並貢獻大量稅收的香港金融業已經復甦。這座「城市國家」在全球 IPO 融資額排名中領先紐約、倫敦與孟買,恒生指數表現亦躍居全球最佳行列。

然而,這一輪繁榮與以往大不相同。新上市公司絕大多數來自中國,許多甚至已在內地掛牌。湧入香港的資金也愈來愈多來自中國,透過滬深港通等機制進場。香港資本市場的「內地化」正在進行中,世界第二大經濟體在這片土地留下了深刻烙印。

摩根士丹利前亞洲區主席史蒂芬·羅奇(Stephen Roach)說:「北京為了自身需要重塑了香港……但同時也要維持香港作為繁榮金融中心的形象。這座城市與金融中心,和四五年前我們想像的香港已經截然不同。」

香港正迎來又一個轉折點。這座城市無數次自我重塑——從漁村到貿易站,再到紡織樞紐與製造工廠;從依賴英國的殖民地轉型為中國的特別行政區。

這正讓人聯想到上世紀五六十年代,香港因大批內地移民與美國主導對中國大陸的禁運而迅速工業化。

如今,香港的角色不再僅僅是外資與外企進入中國的窗口,而是中國資本與企業走向世界的門戶。這一定位同時也為香港「實體經濟」的未來畫上問號,甚至波及另一座國際化的中國城市——曾被寄予相似希望的上海。

Hussain 說:「我們以前的口號是『亞洲國際都會』,但我認為我們新的身份是『中國的國際都會』。」

在香港交易所,一家新公司的上市首日,高管會被邀請到總部敲響儀式鑼聲,揭開交易日序幕。今年 7 月的某場上市典禮上,交易所員工甚至為了容納當日多家公司上市,不得不在台上擺放六面鑼。

《金融時報》上月披露,港交所的申請上市公司數量已達歷史新高,超過 200 家,顯示企業籌資熱潮。

北京對香港復甦的「藍圖」事實上於 2024 年 4 月由中國證監會(CSRC)啟動。該文件列出五項舉措,以符合習近平主席「鞏固和提升香港國際金融中心地位」的目標。

措施包括擴大滬深港通規模,推動更多內地資金投向香港資產,以及鼓勵中國企業來港上市。

代表金融服務界的香港立法會議員李惟宏(Robert Lee)說:「真正的催化劑是去年 CSRC 公布的五大措施,特別是鼓勵龍頭企業來港 IPO。」

中國企業迅速響應。在全球 IPO 市場低迷之際,香港卻在今年上半年躍居全球融資榜首。電池製造商寧德時代(CATL)募資逾 50 億美元,創下 2023 年以來最大規模的上市案,重新吸引全球資金與目光。

大部分大單,如寧德時代與江蘇恒瑞醫藥,皆已在滬深上市,如今選擇來港二次掛牌。小米則於 3 月透過大規模增發融資 55 億美元。

港交所行政總裁陳翊庭(Bonnie Chan)說:「內地企業選擇在港交所上市,是為了連接全球資本並擴展國際市場。」她補充說,亦有部分亞洲其他地區公司感興趣。

部分西方銀行家對此不以為然,認為內地公司的二次上市不及首次 IPO 的規模、費用或聲望,僅相當於後續融資。不過,這些百億級交易的回歸仍為西方銀行帶來大量工作。

今年,摩根士丹利、高盛與瑞銀有望取代中金與中信,躍上香港股權融資的頒獎台。原因之一是儘管費用較高,國際銀行在歐美與中東的投資者關係更能推動大型交易。

例如,寧德時代在港上市的投資者包括美國投資人 Howard Marks 的橡樹資本(Oaktree Capital Management)、意大利阿涅利家族基金,以及科威特主權基金。

這些融資活動同時標誌著另一轉變:中國企業利用香港作為海外擴張的融資樞紐。羅奇說:「中國企業對資本需求極大,這就是北京如此關注引導資金流入香港的原因。」

特別是在大陸消費低迷、通縮風險加劇之際,成長型企業急需海外市場維持擴張。

以往像阿里巴巴這樣的企業會選擇赴紐約集資,但因特朗普政府推動的「退市威脅」與數據安全疑慮,紐約不再是首選。

另一方面,內地上海因資本管制限制,未能成為真正的國際金融中心。當局更傾向維護穩定而非市場自由化。

相比之下,香港無資本管制,且港幣與美元掛鉤,加上所謂「A/H 股溢價」下降,推動更多內地公司來港。

隨著中國資金湧入,香港交易量屢創新高。港交所歷來 20 個最高交易量的交易日,全都出現在過去 12 個月。

部分外資亦重新進入香港市場以配置中國資產,但主要買盤仍來自內地。今年,內地投資者湧入港股創紀錄,推動恒生指數年初至今上漲近三成,成為全球表現最佳指數之一。

北京還透過政策進一步助力。今年 1 月,中國央行行長潘功勝在香港表示,中國將「增加外匯儲備在港配置比例」。隨後,中國機構投資者獲得「綠燈」投資港股。

蓮花資產管理公司首席投資官洪灝說:「資金流入香港絕對是政治正確。」

內地投資者在港大量買入阿里巴巴、騰訊等內地市場無法交易的科技公司。今年的「DeepSeek 時刻」更引發中國科技股全球熱潮,尤其在中國國內。

北京推動大型保險公司與基金加大投資。例如,中國平安已將數百億美元投入在港上市的高股息國有銀行。

「交易活動真的是創歷史新高。」李惟宏說,「我們從未在交易所見過這樣的盛況。」

隨著中國資金與企業湧入,大批內地白領也來到香港,許多畢業於頂尖大學或大城市,為了金融工作選擇定居香港。

香港入境處數據顯示,2022 年底推出的人才簽證計劃去年共批准 39,010 名內地申請者,超過外國人一般就業簽證的 35,058 批准數。核心區住宅租金亦回升至香港一貫的高昂水平。

香港亦成為中國金融改革與實驗的實驗場,尤其在人民幣國際化方面。

2024 年預算案顯示,約 75% 的離岸人民幣交易發生在香港。相關努力集中於貿易結算與融資。高盛分析師認為,地緣政治變化可能加速人民幣國際化。

高盛首席中國經濟學家閃輝(Hui Shan)說:「中國的人民幣國際化會不同於一般貨幣,因為中國有資本管制。一個可行方案是擴展離岸人民幣市場,而這將極大受惠於香港。」

香港也再度扮演離岸人民幣債券發行樞紐。自 2022 年以來,年發行量已超越 2014 年的紀錄,因為中外企業都抓住低成本融資機會。

同時,香港的金融基礎設施亦配合北京需要。今年 3 月,港交所與金管局宣布計劃建立新證券託管系統,類似歐洲的 Euroclear 與 Clearstream,幫助中國降低對西方金融機構的依賴。

儘管如此,香港的發展軌跡並非一帆風順。西方金融機構依舊謹慎,擔心中西方地緣政治緊張蔓延至香港。

壹傳媒創辦人黎智英的國安法審訊,以及境外抗議者懸賞通緝事件,都提醒著商界政治從未遠離。

此外,北京對本地巨頭長和集團出售海外港口業務的強烈不滿,也讓人擔憂香港引以為傲的自由商業氛圍受到衝擊。

更廣義而言,香港命運與中國經濟緊密綁定,使之更容易受大陸通縮壓力影響。

羅奇說:「中國經濟的起落,與香港的起落高度相關。」

除了 Black Sheep 餐廳等少數案例外,香港零售與酒店業依然掙扎,主要是難以與近在咫尺的深圳競爭。深圳可透過地鐵直達,其商品定價更具吸引力。

最新 GDP 數據顯示,今年上半年香港經濟增長約 3%,但零售銷售卻連跌 14 個月,僅近期略有回升,主要因旅客消費下降。

這讓部分人認為,香港的金融業已與其他經濟板塊脫節,對其「全球城市」地位產生未知影響。

澳新銀行(ANZ)大中華區首席經濟學家楊宇霆(Raymond Yeung)說:「香港現在已經是完全不同的世界。最終,香港將成為中國的曼哈頓。」他補充說:「到週日的時候,你不會看到人們留在這裡。」